Was passiert bei einem Sehtest?

Es ist keine Seltenheit: Man hat das Gefühl, schlechter zu sehen, zögert es aber trotzdem hinaus, seine Augen überprüfen zu lassen. Viele gehen erst zum Sehtest, wenn eine Sehschwäche richtig belastend ist bzw. sie im täglichen Leben einschränkt.

Abgesehen davon, dass schlechte Sicht nicht nur unangenehm, sondern in vielen Situationen sogar gefährlich werden kann – etwa im Straßenverkehr oder beim Sport – gibt es dafür keinen Grund:

- Ein Schnell-Sehtest ist kostenlos, im Nu erledigt und tut auch nicht weh.

- Wer wirklich eine Sehhilfe, ob Brille oder Kontaktlinsen, braucht, bekommt dadurch Lebensqualität zurück. Ein guter Durchblick entspannt die Augen – was für bessere Laune im Alltag und mehr Leistung im Beruf und beim Sport sorgt.

Du warst schon länger nicht beim Sehtest? Dann vereinbare am besten gleich einen Termin bei deinem steirischen Optikbetrieb!

Wie ein Sehtest im Detail abläuft, erfährst du im Folgenden.

Schritt 1: objektive Messung mittels Autorefraktometer

-

Schritt eins eines Sehtests führt zum Autorefraktometer. Um den Kopf für die Messung zu stabilisieren, legt man Stirn und Kinn auf und blickt gerade aufs eingeblendete Bild im Inneren des Gerätes, während es die ungefähre Sehstärke ermittelt.

-

Schon nach wenigen Sekunden zeigt das Autorefraktometer die Brechwerte an, die (gemeinsam mit etwaigen bereits bestehenden Werten von Brille bzw. Kontaktlinsen) die Basis für die folgende subjektive Sehstärkenbestimmung liefern.

-

Die Werte aus dem Schnell-Sehtest, dem eigenen Sehempfinden und der bisherigen Brille bzw. den Kontaktlinsen geben bereits einen guten Aufschluss über die aktuelle Sehleistung.

-

Die tatsächlichen Brillen- und/oder Kontaktlinsenwerte können jedoch erst über die subjektive Sehstärkenbestimmung – im Fachjargon als „Refraktion” bezeichnet – bestimmt werden.

© Pexels/Ksenia Chernaya

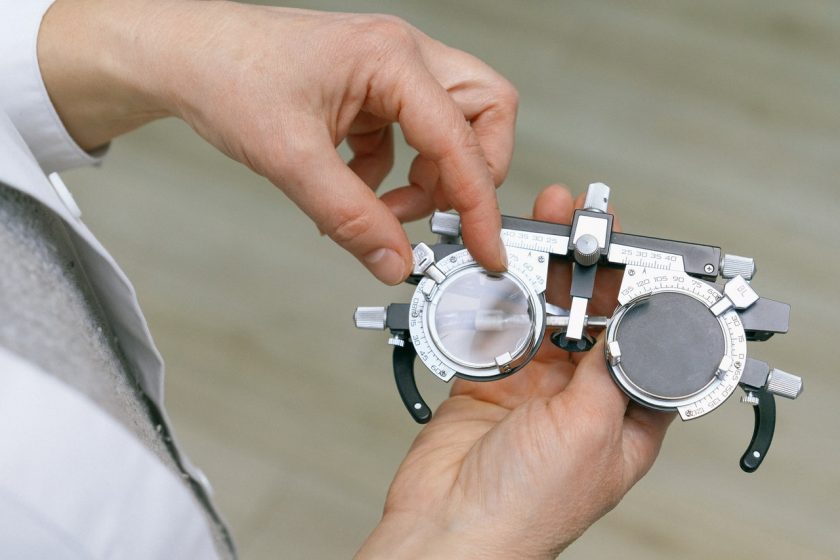

© Pexels/Ksenia ChernayaSchritt 2: subjektive Sehstärkenbestimmung (Refraktion)

Nach dem automatischen Schnell-Sehtest erfolgt die subjektive Bestimmung der Sehstärke, quasi das individuelle Feintuning. Dabei unterscheidet man zwischen Fernvisus – die Sehschärfe ab einer Distanz von einem Meter – und Nahvisus, das ist die Sehschärfe bei einer Distanz von etwa 40 cm.

-

Für die Untersuchung des Fernvisus sitzt man mit einer Messbrille in der zuvor gemessenen Stärke vor einer weißen Sehtafel, auf der schwarze Zahlen oder Buchstaben in verschiedenen Größen aufgedruckt sind.

-

Dabei wird jedes Auge einzeln untersucht, indem der Optiker verschiedene Gläser vor die Messbrille hält und jeweils fragt, mit welchem Glas bestimmte Buchstaben bzw. Zahlen schärfer erscheinen.

-

Nach der Ermittlung der Sehstärke für das rechte und das linke Auge wird mit beiden Augen gemeinsam noch ein binokularer (= beidäugiger) Abgleich vorgenommen.

-

Anstatt mit einer Messbrille erfolgt die Refraktion auch oft mit einem Phoropter (ein Gerät, das aussieht wie ein grosser Schwenkarm mit Riesen-Messbrille).

© Pexels/Anna Shvets

© Pexels/Anna ShvetsAuch die Nahwerte – sprich, der Grad einer Presbyopie (auch bekannt als Altersichtigkeit) – werden mit Hilfe einer Messbrille evaluiert.

- Dabei bekommt man eine Textprobe und positioniert damit so, wie man es üblicherweise beim Lesen tut – meist in einer Entfernung von 30 bis 40 cm. Auch die Entfernungen am Arbeitsplatz, z. B. zu Bildschirm, Schreibtisch oder Arbeitsgeräten sind relevant.

- Danach werden die exakten Dioptrienwerte im Refraktionsprotokoll notiert und gemeinsam besprochen, welche Sehhilfe sich am besten eignet. Sofern nötig, werden auch das dreidimensionale Sehen, das Farbensehen oder spezielle Tests zum frühzeitigen Erkennen von Auffälligkeiten der Sehorgane ( = Screening) vom Profi vorgenommen.

>> Regelmäßige Sehtests sind vor allem bei Kindern wichtig – wann und wie oft, erfährst du in diesem Artikel.

>> Mehr Infos zu Kurz- und Weitsichtigkeit bzw. Alterssichtigkeit findest du in diesem Artikel.

>> Du brauchst eine Brille und bist dir nicht sicher, was zu dir passt? Zu den aktuellen Brillentrends geht es hier lang.

Auch #sehenswert

9 Anzeichen für schlechtes Sehen

Ab wann zum Sehtest mit Kindern?